출처 https://www.budreview.com/news/articleView.html?idxno=20590

세계의 불교학자 34. 히라카와 아키라(平川彰) / 박성일 - 불교평론

2017년 일본의 불교학계를 대표하는 학회인 ‘인도학불교학연구회(印度學佛教學研究會)’는 ‘인도불교 연구의 미래’라는 패널 발표 보고회를 개최하였다. 이 보고회의 부제가 바로 ‘포스트

www.budreview.com

아래는 원문, 밑줄 강조는 내가

대승의 기원, 율장 연구의 이정표를 세우다

2017년 일본의 불교학계를 대표하는 학회인 ‘인도학불교학연구회(印度學佛教學研究會)’는 ‘인도불교 연구의 미래’라는 패널 발표 보고회를 개최하였다. 이 보고회의 부제가 바로 ‘포스트 히라카와 아키라 시대의 불교학이 나아갈 방향’이었다. 대승불교의 새로운 기원을 주창한 히라카와 아키라의 학설과 그에 대한 비판을 회고하고, 대승 경전을 전문으로 하는 연구자 및 불경의 사본(寫本)과 율장(律藏)의 전문가 4인을 초청하여 인도불교 연구의 미래를 논하는 자리를 마련한 것이다. 이처럼 일본을 넘어 전 세계 불교학계의 거두로 인정받은 히라카와 아키라는 현재까지도 커다란 학문적 영향력을 보여주고 있다. 그의 생애와 주요 저작 및 활동을 자세히 알아보고자 한다.

학문적 태동기: 율장 연구로의 착목

히라카와 아키라(平川彰, 1915~2002)는 1915년 아이치현(愛知縣) 아쓰미군(渥美郡) 오이쓰무라(老津村), 현재의 아이치현 토요하시시(豊橋市) 부근에서 태어났다. 그는 1936년 제8고등학교 문과 을류(乙類)를 졸업한 후 1939년 도쿄대학(東京大學) 문학부 인도철학범문학과(印度哲學梵文學科)에 입학했다. 이후 학부의 졸업 논문으로 〈아함(阿含)의 핵심 사상에 대하여〉를 작성했다. 1942년 대학원 입학하고 나서 그는 아비달마 연구를 하기 위해 《대비바사론》 등을 읽었으나, 도쿄제국대학 교수 미야모토 소손(宮本正尊, 1893~1983)에 의해 대학원 특별연구생으로 추천받아 본격적으로 계율을 연구하게 되었다. 히라카와는 ‘대동아공영권(大東亞共榮圈)’이 활발히 언급되고 있었기에 시국에 도움될 연구를 해야만 한다는 생각으로 미야모토의 분부에 따라 계율을 연구하게 되었다고 한다. 물론 종전 후 대동아를 외치던 사회적 분위기가 바뀌어 율장 연구를 그만두려 했다가 미야모토에게 꾸지람을 듣고 연구를 계속 진행하였다.

그런데 이는 문부성령(文部省令) 제74호 ‘대학원 또는 연구과의 특별연구생에 관한 건(大学院又ハ研究科ノ特別研究生ニ関スル件)’과 관련된 ‘도쿄제국대학의 대학원 특별연구생 후보자의 연구사항 해설서’를 보면, 더욱 명확해지는 지점이 있다. 히라카와가 접한 연구는 ‘동아 제 민족의 생활과 계율(東亜諸民族ノ生活ト戒律, 18-2-文03)’이라는 제하로 인도철학과에서 1943년부터 실시되고 있었다. 바로 히라카와의 스승인 미야모토 소손과 동 대학 조교수인 하나야마 신쇼(花山信勝)가 지도하는 일종의 연구과제였다. 해당 연구사항의 해설에는 인도의 종교적 행법 이외에도 미얀마와 타이의 계율도 살피며, 또한 대승불교국인 중국과 일본의 계율 문제가 대승과 소승의 관계를 고찰함에 긴요한 사항이라고 지적하고 있다. 또한 해당 연구의 목적은 “대동아 신질서 건설에 기여하기 위해, 우리 국민의 정신 기타 동아 제 민족의 생활에 미친 불교의 감화(感化)를 이제 특별히 계율의 시점에서 연구하려는 것이다”(p.48)라고 밝혔다. 히라카와는 1943년에서 1945년 9월까지 대학원 특별연구생의 신분으로, 1946년 3월부터는 해당 연구조사에 촉탁받으며 본격적으로 계율 연구를 접하게 된 것이리라. 결국 히라카와의 전 생애에 걸친 연구범위를 고려할 때, 미야모토 소손이 마련한 연구가 그의 모토가 되었다고도 볼 수 있겠다.

이후 도쿄제국대학 조수를 거쳐(1946년), 홋카이도대학 조교수로 발령받은(1950년) 이후에도 히라카와는 계율 연구에 더욱 천착하기 시작했다. 일례로 1952년 〈불교에서 종교적 실천의 이중성(仏教に於ける宗教的実践の二重性)〉에서는, “종교로서 불교를 정확히 이해하기 위해서는, 그 종교적 실천의 의의를 오류 없이 파악해야만 한다. 그런데 불교에서는 시대와 장소를 달리하여 갖가지 교설이 설해지고 있기에, 그 종교적인 실천도 동일하지 않다. 그러나 그 근본을 말한다면, 그것은 계(戒)와 율(律)의 문제로 귀착한다고 말해도 좋을 것이다”(p.153)라고 밝히며 불교 연구의 실마리를 계와 율에서 찾고 있다.

도쿄대학 문학부의 조교수로 전환 배치를 명받은 1954년 이후에도 히라카와는 계율 연구를 지속하며 자신의 학설을 구축해 나갔다. 대표적으로 1956년에 발표한 〈카로슈티 비문과 대승교단(カロシュティー碑文と大乘教團)〉에서는 109종의 비문을 분석하여(p.271), 부파교단에 헌납된 불탑보다도 부파에 속하지 않은 불탑 쪽이 훨씬 많이 있다는 점을 지적한다. 이는 불멸 400년경에는 소승불교의 사원이 훨씬 많았다는 점을 고려할 때, 이보다 약간 이전의 시대에 사정이 급변했을 리는 없다고 추론한 것이다. 따라서 불탑에 한정해서는 본래 소승불교와 관련이 적고, 불탑을 소의로 하는 종교 신자들은 소승불교와는 별도의 흐름을 형성하고 있음을 보여주는 것으로 보인다고 했다. 이에 대승불교의 보살이 생활하는 소의처가 불탑이었을 것이라고 주장한다(p.274).

그리고 이러한 그의 학문적 초점은 율장으로의 연구로 집약된다. 1958년 9월에 탈고하여 학위청구논문으로 도쿄대학교에 제출했던 《율장의 연구(律蔵の研究)》가 그것이다. 이후 그는 1959년 3월에 도쿄대학교에서 문학박사를 취득했으며, 해당 논문은 1960년 9월에 산키보(山喜房)에서 간행되기에 이르렀다.

특히 율장의 자료론적 의의를 다룬 그의 논문 제1장에서는, 현존 율장에서 원시적인 부분을 선별하여 원시율장(原始律藏)을 재구성할 필요가 있다고 천명한다. 그리고 이것이 바로 원시교단의 의미와 내용 및 연대 추정을 다르게 만든다고 한다. 또한 기존의 연구방법론은 주로 아함경 중심으로 연구되어 아함경에서 얻은 결론을 율장에도 적용해 왔으나, 이는 옳지 않다고 한다. 아함경에 대한 연구 성과는 이본(異本)이 적어 엄밀성에 한계가 있기 때문이다. 범본과 빨리 율장 및 티베트역본과 한역본까지 이본이 많은 율장 그 자체만을 면밀히 검토하고, 율장 중 어떤 조문이나 내용이 ‘고형(古形)’, 즉 오래된 것인지를 가능한 한 확정하고자 한다고 밝힌다(pp.3-7). 이와 같은 그의 학문적 방법론은 율장을 부수적으로 경장(經藏)과 논장(論藏) 연구에 활용하던 당시의 경향과는 달리 전면적으로 율장 그 자체를 학문 영역으로 선포한 것이라 이해해 볼 수 있겠다.

히라카와설의 주창: 재가자 중심의 불탑 숭배가 대승불교의 기원

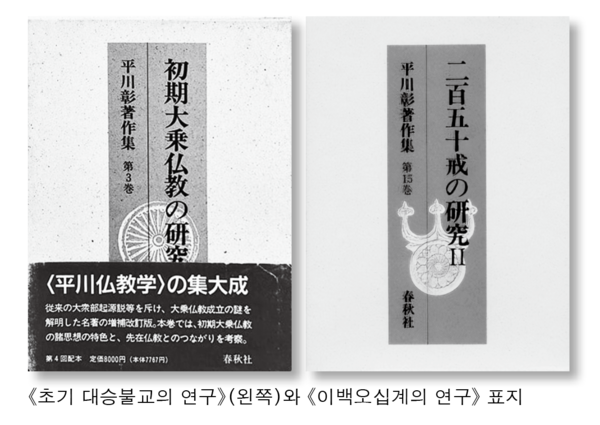

그리고 이러한 학문적 방법론을 통해 히라카와는 불교학계에 선풍을 일으켰다. 바로 그가 1968년에 발표한 《초기대승불교의 연구(初期大乘佛敎の硏究)》 때문이다. 그는 대승의 기원을 교리(敎理)와 교단(敎團)으로 구분하고, 교단으로서의 기원에 연구의 방점을 찍었다. 대승불교의 성립에서 직접적인 사회 배경은 바로 ‘불탑 숭배’라는 것이고, 그 경제적 기반을 불탑에 기부된 보시 등이라고 추정하여, 재가자 중심의 불탑신앙 집단이 대승불교를 주도했다고 주장했다. 즉, 대승불교는 불탑신앙을 중심으로 한 ‘재가 보살’과 ‘출가 보살’ 들이 ‘자리이타(自利利他)’의 종교적 이념을 실천하자는 재가자 중심의 불교 혁신운동이었다는 것이다. 또한 보살이 출현함으로써 대승불교가 성립되었기에 결국 불전문학(佛傳文學)과 불탑신앙(佛塔信仰)이 대승불교의 원류가 된다고도 하였다.

이는 그 당시까지 주류설이었던 대승불교의 대중부 기원설과는 판이한 것이었다. 마에다 에운(前田慧雲, 1857~1930)은 《대승불교사론(大乘佛敎史論)》(1903년)에서 ‘대중부 기원설’을 주장하고 나섰다. 대승불교 기원 논쟁의 효시에 해당하는 이 학설은 대중부가 제시하는 ‘자성청정심(自性淸淨心)’이 대승불교 간에 교리적 유사점이 있고, 《부집이론소(部執異論疏)》에 보이는 “대중부가 법화 · 열반 등의 경전을 가지고 있다”라는 기술 등을 근거로 ‘대승불교 대중부 기원설’을 주장하였다. 히라카와는 대중부 기원설 및 대승불교의 창시자는 부파교단의 출가자들일 것이라는 가설까지도 전면적으로 뒤엎은 것이다. 소위 ‘히라카와설(平川說)’이라고 불린 이 가설은 30년간 강력히 지지받게 된다.

그런데 출가하지 않아도 수행할 수 있다는 재가자, 더 나아가 기존 승단 출가자보다 뛰어나서 아라한이 아닌 불타까지도 도달할 수 있다는 발상, 이에 기존 출가자들의 승단이 아닌 불타의 유골이 있는 불탑에서 새롭게 만들어진 대승불교라는 대담한 발상은 여러 학자에게 비판받기에 이르렀다. 이들의 연구방법론은 히라카와와는 달리, 대체적으로 부파불교의 연장선상에서 대승의 기원을 찾고 있다. 대표적으로 그레고리 쇼펜(Gregory Schopen), 폴 해리슨(Paul Harrison), 조나탄 실크(Jonathan A. Silk), 사사키 시즈카(佐々木閑), 시모다 마사히로(下田正弘) 등이다. 이들은 대중부 혹은 다른 진취적인 사상을 가졌던 부파불교의 승가 집단에서 대승불교가 태동하게 되었다고 했다. 특히 쇼펜과 해리슨은 비문의 증거를 바탕으로 대승불교 운동은 출가수행자 집단에서 수행한 것이라고 주장했으며, 시모다 마사히로는 쇼펜의 연구방법론을 높이 평가하면서도 문헌적 중심의 연구가 간과해 온 사실을 지적했다.

특히 사사키 시즈카의 경우, 아쇼까왕 파승(破僧) 비문과 《마하승기율》 등의 율장에 대한 치밀한 검토를 마친 후 다음과 같이 주장했다. 의견이 아무리 다르더라도, ‘① 승려들이 한곳에 모여 계(戒)의 조문집인 바라제목차를 읽고 계율을 범한 자는 다른 승려에게 죄를 고백하고 참회하는 포살(布薩)’ 및 ‘② 승가 내에서의 의결이나 쟁사 발생 시 승가 구성원의 의견을 확인하는 갈마(羯磨)’ 등 중요한 행사를 같이한다면 승단의 구성원으로 인정하고 있음을 사사키는 규명하였다. 이는 곧 붓다 교설을 상반되게 이해하더라도 함께 머물 수 있었다는 것이다. 즉, 히라카와가 1958년 논문인 〈율장에서 본 대승교단(律藏より見たる大乘教團)〉에서 익히 밝혔듯이, ‘갈마에는 자기 부파의 비구 이외에는 추가될 수 없고, 부파마다 어느 정도 차이가 있는 율을 지니고 있어서 다른 부파의 비구들이 모여서 한 번에 갈마를 하는 것은 불가능하다(p.35)’는 히라카와 아키라의 오래된 학문적 전제에 대한 반론이 되는 것이었다.

그렇다면 현재 히라카와설은 구설(舊說)로서 의미가 퇴색된 것인가. 사사키 시즈카가 지적하였듯이, 학설의 최종 결론만을 보자면 현재 연구자들의 경향은 다시 대승을 소승의 연장선상에 두는 예전의 학설로 회귀한 것으로 보이지만, 히라카와설을 근간으로 전개되는 새로운 불교학의 최신 국면을 맞이한 것이라 평가할 수 있다. 대승을 대중부의 가지 끝에 위치시킨다는 단순한 구도로 끝낼 수 있는 것이 아니라, 소승불교라는 긴 전통을 가지는 고정화된 세계에서 대승과 같은 혁신적 종교운동이 왜 광범위하게 동시에 발생했는지를 연구하게 되었기 때문이다. 또한 히라카와의 주장 중 대승이 불탑신앙에서 시작했다는 측면은 아직 크게 부정되지는 않고 있다. 이처럼 히라카와 아키라의 대승 기원설은, 현재까지도 대승불교의 정체성을 보여주는 대승불교 기원론의 주요한 전제이자 이정표가 되고 있다.

율장 연구의 교과서 《이백오십계의 연구(二百五十戒の研究)》

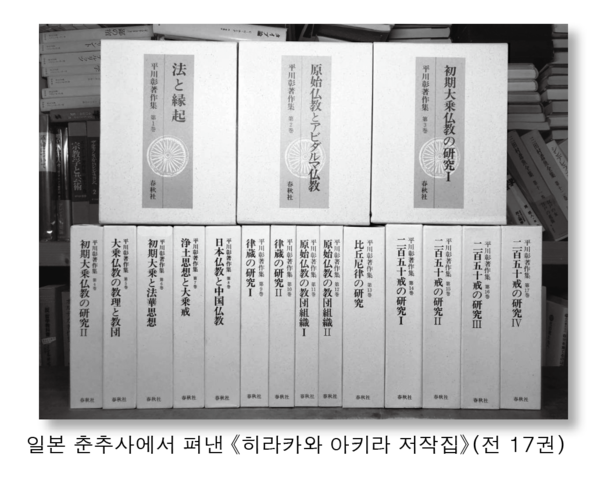

이상에서 소개한 《율장의 연구》 및 《초기대승불교의 연구》 등은 모두 《히라카와 아키라 저작집(平川彰著作集)》으로 슌주샤(春秋社)에서 1999년까지 총 17권 분량으로 발간된 바 있다. 저작집은 크게 두 부분으로 나뉘는데, 제1집 ‘불교사상 연구’ 부문에는 전체 8권이 배속되고 있다. 한국어 제목만 간단히 옮기면 다음과 같다. ① 《법과 연기》 ② 《원시불교와 아비달마 불교》 ③ 《초기대승불교의 연구 Ⅰ》 ④ 《초기대승불교의 연구 Ⅱ》 ⑤ 《대승불교의 교리와 교단》 ⑥ 《초기대승과 법화사상》 ⑦ 《정토사상과 대승계》 ⑧ 《일본불교와 중국불교》가 그것이다. 한편 제2집인 ‘불교의 계율’ 부문으로는 ⑨ 《율장의 연구 Ⅰ》 ⑩ 《율장의 연구 Ⅱ》 ⑪ 《원시불교의 교단조직 Ⅰ》 ⑫ 《원시불교의 교단조직 Ⅱ》 ⑬ 《불교교단의 의식주》 ⑭ 《이백오십계의 연구 Ⅰ》 ⑮ 《이백오십계의 연구 Ⅱ》 ⑯ 《이백오십계의 연구 Ⅲ》 ⑰ 《비구니율의 연구》까지 총 9권이 해당한다. 이와 같은 방대한 저작 규모를 보았을 때, 히라카와 아키라는 인도불교를 기점으로 하여 일본불교에 중요한 법화와 정토까지 연찬하고 있으며, 그러면서도 율장에 관한 총체적인 연구를 진행했음을 알 수 있다.

이 중 히라카와 아키라가 가장 만년에 지은 저작인 《이백오십계의 연구(二百五十戒の研究)》(저작집 제14~16권)는 계율 연구의 요핵(要核)이자 초석이 되고 있어 주목할 만하다. 물론 앞에서 소개한 저작들이 모두 현재에도 교과서와 같은 역할을 하지만, 바라이법(波羅夷法) 4개 조부터 멸쟁법(滅諍法) 7개 조까지 조문별로 총망라하여 비교 · 대조 분석하여, 그 의미를 깊이 연찬하고 있다는 특징이 강하게 드러나기 때문이다. 특히 250계 가운데 220여의 조문은 부파불교의 분열 이전에 이미 존재했고, 그것들은 석가모니의 시대까지 소급될 수 있다는 연구 결과는 율장 연구의 획기적 사건이라고 할 수 있겠다. 또한 그는 비구 250계와 비구니 500계라고 언급되어 비구니율은 조문의 수가 많다고 생각된다고 하면서도, 비구계와 비구니계에는 공통의 조문인 공계(共戒)가 상당히 있어서, 이를 제하면 비구니계 고유의 조문은 그렇게까지 많지는 않다고 밝히고 있다. 그러면서 대만의 불교와 한국의 불교에 비구니 교단이 존재한다는 점 등을 거론하며 비구니 승가의 조직과 비구니계의 내용을 분명히 해석해 둘 필요가 있다고 한다(p.ⅱ).

이 책의 내용을 간략히 살펴보자면 다음과 같다. 서장에서는 비구의 250계와 바라제목차에 대해 서술한다. 즉, 250계를 엄밀하게는 ‘바라제목차’라고 불러야 바른 것이지만, 250계 역시도 학술용어로서 성립할 수 있다고 그는 주장한다(p.ⅱ). 진제(眞諦)가 ‘바라제목차(婆羅提木叉)’라는 음역으로 번역한 ‘prātimokṣa’는 크게 두 가지 의미를 지니는데, 협의(狹義)로는 비구와 비구니의 계율 조문을 모은 것이라고 하며, 광의로는 비구계, 비구니계, 정학녀(正學女)의 육법계(六法戒), 사미와 사미니의 십계(十戒), 우바새와 우바이의 오계(五戒), 게다가 신자(信者)의 팔재계(八齋戒)까지 8종의 계를 말한다고 한다(p.3). 또한 ‘prātimokṣa’를 현장(玄奘)은 ‘별해탈(別解脫)’로 번역하며, 불교의 수증론(修證論)에서 삼계(三界)를 벗어나 해탈할 수 있는 힘이 불교의 계에 있어서 ‘바라제목차(별해탈)’라고 부른다고 그는 설명한다. 또한 아함경의 시대에는 ‘prātimokṣa’가 비구와 비구니의 계율 조문만을 일컬었으나, 아비달마 시대가 되면 ‘칠중의 별해탈계(prātimokṣasaṃvara)’와 같이 재가자까지 포함하는 뜻으로 ‘prātimokṣa’가 사용된다(p.4)는 것이다. 이처럼 히라카와는 율장 연구의 핵심 개념들을 하나씩 짚어나가며 연구를 진행하였다.

또한 이 책에서 노정되는 히라카와의 연구방법론에는 빨리 율장에서부터 한역된 광율(廣律)에 이르기까지 각 조문의 내용을 설명하고 율장 간 비교분석을 하고 있다는 특징이 있다. 예를 들면 바일제(波逸提, prāya큦cittika) 제51조에서 제60조까지의 10개 조항인 ‘음주품(飮酒品, surāpānavagga)’의 내용을 히라카와는 개괄적으로 서술한다(p.537). 특히 빨리율 기준으로 제51조가 바로 ‘음주계(飮酒戒)’이다. 다만 《사분율》(제51조), 《오분율》(제51조), 《마하승기율》(제76조), 《설출세부계경(說出世部戒經)》(제76조), 《해탈계경(解脫戒經)》(제79조), 《십송율》(제79조), 《근본유부율》(제79조)로 설해져 있다는 대조표(p.538)까지도 제시하고 있다. 이와 같은 히라카와의 면밀한 분석은 율장 연구자를 비롯한 불교학자들의 학문적 의지처가 되고 있다. 따라서 율장 각 조문의 해석과 그 의미에 대해서 살펴보려고 하면, 학자들은 언제나 이 《이백오십계의 연구》를 참고해야 하는 것이다.

율장을 바탕으로 현대의 윤리 문제까지

만년에 이르러 히라카와는 자신의 관심사를 넓혀 선불교와 계율, 더 나아가 뇌사(腦死) 문제에 대하여 발언하였다. 1986년 《규슈치과학회잡지(九州歯科学会雑誌)》 40(3)호에 게재된 뇌사에 관한 히라카와의 입장을 소개하면 다음과 같다. 이는 불교학 분야를 대표하여 일본학술회의(일본 총리실 산하 독립연구기관) 제13기에 히라카와가 참가하여 발언한 것이다.

뇌사의 문제에 대해서는 일본의 종교계와 종교학계에 어떠한 의견이 있는가. 종교학회에서 취급한 적이 없기에 불분명하다. 이 문제에 대해서는 시급히 조처해야 한다고 생각하지만, 여기에서 사견을 말한다. 일본인의 종교심에는 육체를 부처로서 숭배하는 것과 유골을 그 자체로 신불(神佛)로 보는 견해가 있다. 또한 선조에 대한 공양을 중시하여 이를 태만히 하면 재앙이 있다고 생각하는 경향도 강하다. 이렇듯이 사체(死體)를 종교적으로 중시하기에 이것이 장기이식에 지장이 되고 있다고 생각된다. 차라리 인도주의나 박애 · 자비 정신의 방향으로부터 모색함에 의해, 장기이식과 일본인의 종교심 간의 접점을 발견할 수 있을 것이라 생각한다(p.733).

이러한 관심은 1988년 홋카이도대학에서의 제41회 일본인도학불교학 학술대회에 ‘장기이식문제검토위원회(臟器移植問題檢討委員會)’를 설치하는 것으로 이어졌다. 그리고 학회의 이사장이던 히라카와는 ‘뇌사 · 장기이식 문제 및 생명윤리(脳死 · 臓器移植問題および生命倫理)’라는 심포지엄을 개최하기에 이르렀다. 20명으로 구성된 장기이식문제검토위원회의 수차례에 걸친 토의 결과는, ‘뇌사에 대하여’ ‘장기이식에 대하여’ ‘병(病)과 죽음에 대한 불교의 입장’이라는 세 가지로 요약되어 공개되는 성과를 거두었다(이에 관해서는 마에다 에가쿠(前田惠學)의 1990년 보고 논문 〈臓器移植問題検討委員会の歩み〉를 참조할 것). 1989년 《뇌사와 장기이식(脳死と臓器移植)》에 발표된 〈일본인의 사생관으로부터의 배려를(日本人の死生観からの配慮を)〉이라는 글에서도 뇌사자의 장기이식에 대하여 일정 조건하에 찬성하는 히라카와의 태도가 잘 드러난다.

이처럼 히라카와는 단지 과거의 율장에 관한 연구만 진행한 것이 아니었다. 그는 현재 목전에 닥친 윤리적인 문제를 어떻게 불교적으로 이해하고 해결할 것인가를 끊임없이 고심하는 실천가적 면모를 보이고 있었다. 이는 마치 율장의 수범수제(隨犯隨制)와도 비견될 만한 일이다. 불교의 율은 교단에서 혹은 출가자에게 문제가 있을 때마다 그 사건을 계기로 석가모니불이 새롭게 제정하며 구성되어 온 것이다. 따라서 당면한 새로운 문제인 뇌사와 장기이식 문제에 대하여 불교학자들의 중지를 모아 불교계의 의견을 내려는 그의 의지는 율장의 정신과 일맥상통한다고 보인다.

나가며: 율장의 위대한 연구자이자 교육가

1975년 도쿄대학에서 퇴직한 이후에도 히라카와는 왕성한 활동을 보였다. 곧바로 와세다대학(早稻田大學) 문학부에서 교편을 잡았으며, 동년 도쿄대학의 명예교수가 되었다. 또한 그간의 학문 업적을 바탕으로 1975년 한국의 문화훈장 격인 ‘자수포장(紫綬褒章)’을 받았다. 이후 《아비달마구사론색인》(공동연구)에 대하여 일본학사원(대한민국학술원 격으로 일본 문부과학성의 특별 기관)에서 주는 일본학사원상을 수상하기도 했다. 1983년, 일본 불교학을 대표하는 학회인 일본인도학불교학회 이사장에 추대되었다. 1985년에는 와세다대학에서 퇴직하고 일본학술회의(일본 총리실 산하 독립연구기관)의 제13기와 제14기 회원을 역임했다. 1992년에는 학교법인 국제불교학원(國際佛敎學院) 설립준비위원장으로 선임되었고, 1993년에는 일본학사원의 회원이 되어 학자로서의 영예를 모두 이루었다. 그 뒤로도 학문적 명망이 드높았던 히라카와 아키라는 1996년 80대의 고령에도 불구하고 국제불교학대학원대학(國際佛敎學大學院大學)의 교수로 취임하여 평생 후학을 양성하고 학문에 매진하다가, 2002년 별세했다.

한편 만년의 히라카와는 불교 교육에도 지대한 역할을 하였다. 1990년(76세)부터 ‘천태삼대부 모임(天台三大部の会)’를 시작하고 《마하지관(摩訶止觀)》을 한 달에 한두 번씩 강의를 한 점도 그의 교육자로서 면모를 돋보이게 한다. 일반인도 가입이 가능했던 이 강좌는 2001년까지 12년간 110회 정도 계속되었다고 한다. 또한 그가 지은 저술 중 슌주샤(春秋社)에서 1992년 출간된 《불교입문(佛敎入門)》 등은 대중에게 널리 읽히며 불교에 대한 관심을 높이는 데 큰 역할을 하였다.

또한 그는 일찍이 일본인도학불교학회(日本印度學佛敎學會)의 이사장이 된 1983년부터 컴퓨터에 의한 논문 검색을 구상하기 시작하였다. 이러한 그의 노력은 현재 일본에서 발간된 정기 간행잡지, 기념 논문집, 일반 논문집 등 중 3만 편 이상의 인도학과 불교학 논문이 탑재된 ‘인도학불교학 논문 데이터베이스(INBUDS: www.inbuds.net)’로 현실화되기에 이르렀다. 학문의 홍포와 후학을 위한 교육을 위해서는 전산화가 필수라는 점을 이미 1980년대부터 통찰하고 있었기 때문이리라. 대장경의 내용을 통째로 외워서 살아 있는 만물박사[生き字引]로도 불린 히라카와 아키라는, 이처럼 율장의 위대한 연구자로서 또한 교육자로서 이루 말할 수 없는 공헌을 학계와 사회에 회향하였다. ■

박성일 yumede@snu.ac.kr

성균관대학교 유학 · 동양학부 및 법학과, 서울대학교 대학원 철학과 졸업(석사 · 박사). 한국고전번역원 고전번역교육원 수학. 한국고등교육재단(KFAS) 대학원 동양학 연구장학생 및 BDK Fellowship 장학생으로 선발됨. 서울대학교 규장각한국학연구원 조교 · 객원연구원, 경남대학교 교양교육연구소 연구원 역임. 주요 논문으로 〈《범망경》 계율의 윤리관 연구-남북조 수당 시기의 사회적 현실과의 연관을 중심으로〉 등이 있다. 현재 서울대 규장각한국학연구원 학예연구사.

출처 : 불교평론(http://www.budreview.com)

'관심통 > 인문·예술·종교·철학' 카테고리의 다른 글

| 대승은 끝났다 /시현 스님 (0) | 2024.09.10 |

|---|---|

| 화이트헤드와 다르마키르티 - 합리적인 종교, 성스러운 철학 / 권서용 (0) | 2024.08.21 |

| 돈에 대한 불교의 가르침과 역사적 전개 / 박경준 (0) | 2024.05.27 |

| 한국의 대표 불교종단 / 상제가 부처와 보살을 혼내다니!!! (0) | 2024.05.24 |

| 근대불교학 대승비불설 대승불설 (0) | 2023.08.14 |